WMA「家」系列之展覽進行到這裡,似是做出總結。三個雙人展「棲居」、「常居」、「群居」將不同主體納入「家」之概念,拓闊討論的對象,其後又通過三次不同主題的詮釋在定義後延展生活狀態。如果說《踱步》是限制空間後方寸之間的靜止,《青蛾飯》是到遙遠異端重新扎根的動態,那《查無此人》則是夾在這一動一靜的兩極中、二者兼具的徘徊往復。

一路好鍾意麥海珊的創作,但略有質疑於自己是否有對整個展覽內容的過度解讀。這種懷疑最直觀的起源是,見到了鍾意的樂隊、熟悉的藝文場所用著歷史的另一個名字、曾在資料中見過的運動現場、嘗試學習的實驗短片呈現手法等等。如果沒有這些已根植於心的基底,作為白紙的我,又該如何對作品呈現的事物進行解碼?

第二感覺是,展覽想做到的私密之感亦不容易把握。探索過程我們要慢慢走入幾十年結合了個體、居所與城市的秘密隧道,仔細觀察其上剝落的痕跡,嘗試「考古」出背後的隱喻及流變。策展人及藝術家嘗試用手寫文字、收藏的刊物、頗具年代感的細節重現回憶中的畫面,但仍然避免不了讀者自身的有限性。我與創作者相隔兩、三個年代,已是要通過不同史料及影像作品的覆述才對上世紀城市發生的種種拼湊完整。

在初次見到訊息時,最吸引我的概念是「搬屋」的次數之頻密,同自己不停遷移的經驗有所吻合。然而在觀展過程中,地理位置的變化原來並非主軸,所營造出的房間與其說是不同的時間點,不如是同時間併置在作者時空中不同的「心房」。從音樂、大學啟蒙,再到私密空間、性別認同及創作。我見到愛與告別,歸屬感與脫敏,在作者的筆跡與鏡頭中走過時過境遷的幾十年,穿過幽暗的小徑最終來到總結性的錄像作品面前坐下休息。

朋友說「查無此人」最吸引他的是性別認同與社會環境對個人要求所造成的壓力從中衍生出矛盾的「我是誰」,展覽的終點放在性別政治。我亦認同展覽想探討「who am I」的問題,不過性別只是作為其中不可避免要探討的一部分。策展人門口「敬啟者」的信件中,似乎從LGBTQ角度探討民族誌,然而這種簡單的困惑對我來講只是反射光影中的一種顏色。在遷徙與數十年的時間長度中,賦予生命的記錄、所屬的團體、所澆灌的事物、經歷苦痛與吶喊,這些是否才是塑造某個人最重要的事情?這是我看展覽時對自身「歸屬」的探求,亦找到勇氣,若真可以如此用所愛同堅守的事物定義自己,我們便能夠在每次飄流中都有堅定的錨點。

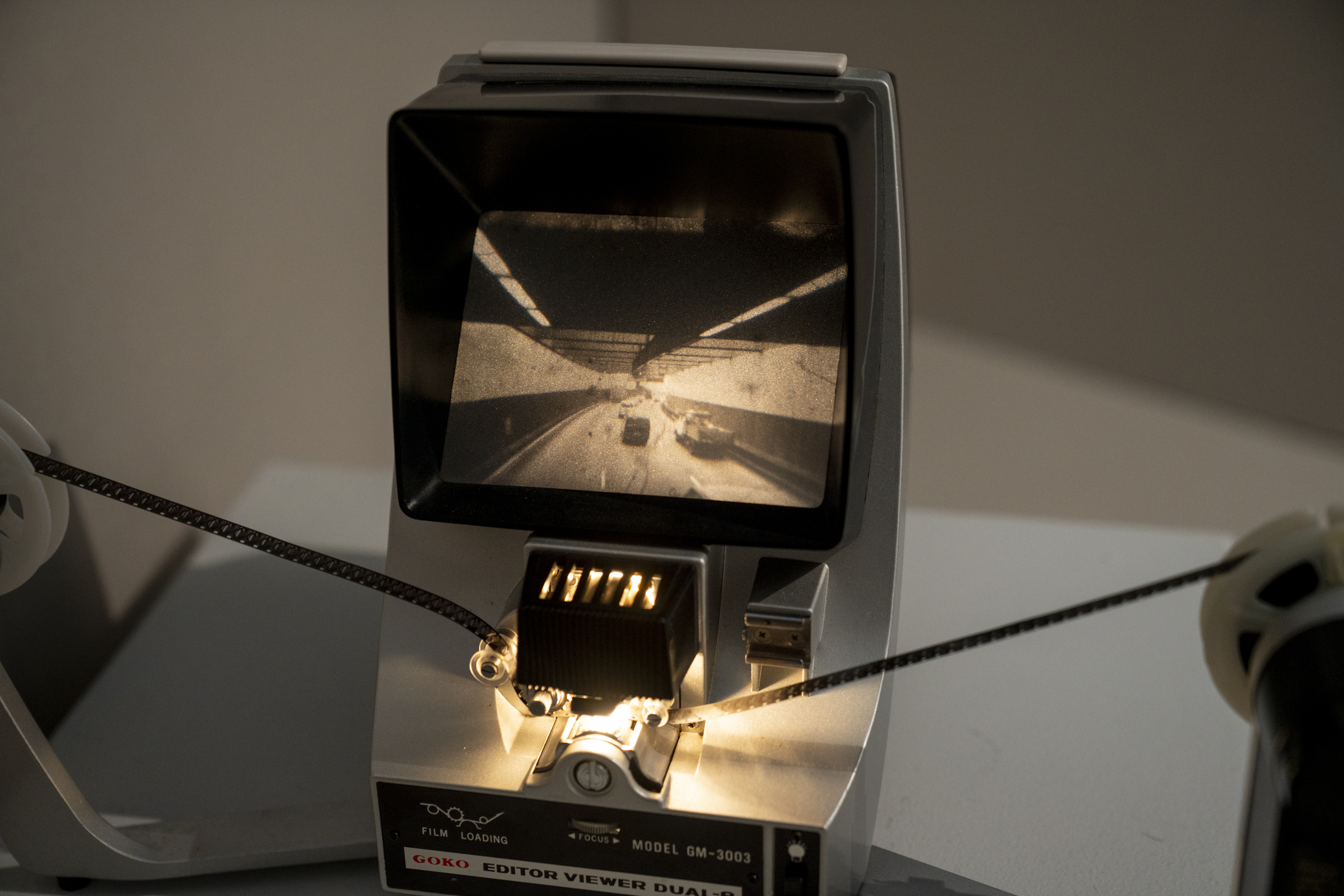

個人層面之外,展覽亦有意引導觀眾思考民族誌創作的意義。是否這些「誌」的紀錄是從尋找回音壁、介紹自己的故事開始,再延續記憶的存留、成為一個又一個「集體」?遍佈全場的城市光景捕捉了九十年代的官塘、港大、美孚新邨。好明顯的感覺是,在無盡的遷移中,通過紀錄為「誌」譜成的痕跡同迴響,可以抵擋一次又一次的失去與離開的恐懼。

貓的呼吸、母親的側臉、手寫信件、街道名稱,也彷彿在零散的回憶中隱約想起/預見/聽聞了城市的B面,存在於被小心收藏與精心呈現的無數個平行時空——那天我們離開,團體解散、代號消失。刊物在倉儲之處落滿灰塵,曾經存檔的各種出版物,改朝換代後只是廢紙一堆。只剩下幾份零碎的紀錄,隨前成員們的遷徙四散各處,在行李箱底或打包封箱的文件中,讓人走得好慢。

所以,在擔心無法被解碼的隱憂之中,我在這無數遷居中感受到一座停滯之城。霧氣中我們暫時停泊,寫下回憶,或是某種告別之書。回望過去的種種變化,總是找到新的驚喜,就像一卷卷隨機紀錄的菲林,影到不同年代的維港以及會展鋪滿棚架。不過民族誌出現的節點一定是如此消極嗎,還是民族誌總是出現,只是我們在消極之時,才意識到去拜訪它的重量。

本文是對藝術家麥海珊(Anson Mak)位於香港中環WMA的個人項目《查無此人(No Such Person)》的評論寫作,展覽日期為2025年1月23日至3月31日。

作者:陳悅萌 Audrey Chan,見習策展人及藝評寫作者,未來希望在不同場域及環境繼續表達香港、討論離散。