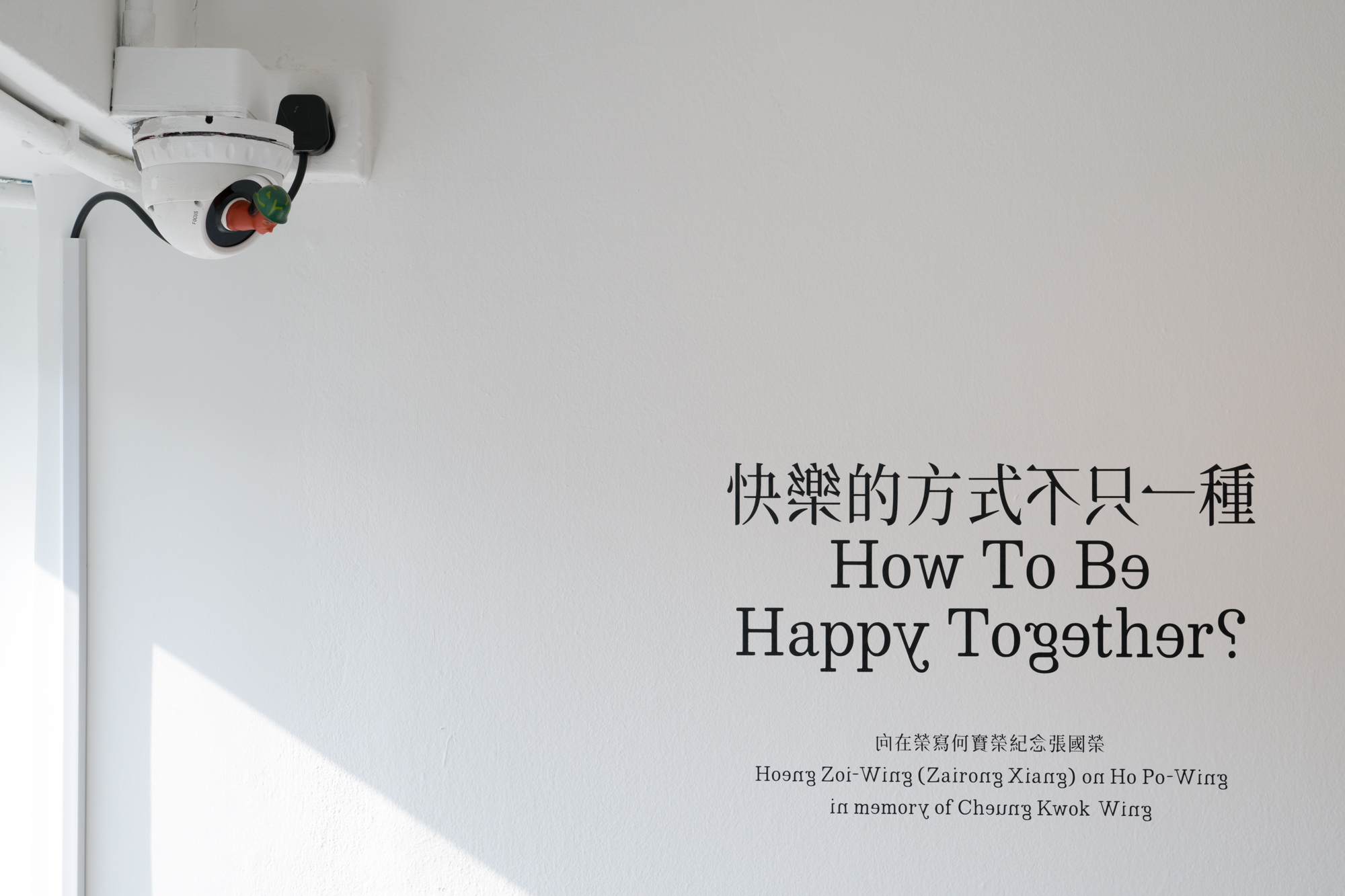

快樂的方式不止一種,存在的方式也是。從22樓的高處望出去,天色陰沉,建築物的輪廓和山脊犬牙差互,一線線灰黑勾勒著城市邊界的層疊與張力。這樣的複雜景觀,若倒過來看一定也很有意思,就像墻上的文字那樣,冒著語義錯位的風險,賭一個人,或一些人,在窗邊拾起一本看不懂的葡文詩集,歪著頭望向外面,若有所思,也許忽然悟出些尋找快樂的線索。

布宜諾斯艾利斯的Bar Sur與香港的Para Site,相隔一萬八千五百公里,時差十一小時。這段距離,寫下了幾個互爲註腳的故事:從演員張國榮被騙去阿根廷拍戲,到浪子何寶榮被黎耀輝扣下英國護照,到策展人向在榮在布宜諾斯艾利斯重新拾到一些關於《春光乍洩》的邊角料。從1997到2017,從阿榮到阿榮,再到阿榮,這不是啞謎,比致敬更玩味,倒像是一場延續了二十年的策展瞬間,凝固於殯儀館旁的一個展覽空間裏。

Para Site這場2024年12月開幕的展覽,像是一種在當下尋找「共存式快樂」的提案。提案的意思是:未必成真,卻總留下可供想像的餘地。而這也正是展覽開場、Bruno Zhu作品所傳遞的訊息:只要還有洞存在,就會有希望。帶著這種未盡之願,觀眾得以感受到那些以微光流動、隱約可見的生存方式:如羅馬郊區性工作者螢火蟲般的聚散、香港歷經殖民與後殖民的光怪陸離、金融系統的變質與崩壞、病痛中悄然綻放的花。

這些片段沿展場周邊散佈,在切割出的空間中,移步之間,窗外景致亦不斷變化,會讓人想起一些電影拍攝的手法,一邊攪亂時間空間的秩序,一邊悄悄注入一些迷幻成分。地理圖景曡在一起講述超越地理的故事——意大利、香港、上海、哥斯達黎加,當然還有阿根廷。嗯,阿根廷,伊瓜蘇瀑布,高飽和度的瀑布燈在兩側墻面上無聲流淌。站在畫面前的觀衆,大概會想起黎耀輝著名的剪影與獨白。只是這次終於嚟咗伊瓜蘇的是所有看過展覽的人,每個人懷著點自己的心事罷了。

西亞蝶的史詩《開陽》赤裸地打開展場的内層空間。這裏是狂歡的所在:無數只捕捉欲望的手、一對正在融合的劇院椅、私密的街頭公共電話亭、自發生長的建築物……有時物在講人的故事,有時物在喃喃自語。被撬動的感官與情緒令時間與空間更爲模糊,此刻似乎大部分定義與標簽都不重要——不夠重要,沒有快樂重要。而當觀衆走出這一空間,狂歡便沉於平靜,如任航的人體山水,波瀾壯闊,靜默無聲。

這場展覽最妙之處,或許正是它沒有急於給出立場。如向在榮的陰陽跨二元論所言,並非超越對立,而是容納並挪用矛盾與反差,使深刻的敘事可以輕盈地閃躲、錯位、轉身。這種姿態,既非逃避政治,也非固守話語,而是如展覽本身那般,把語意的「裂縫」變成生成的「洞口」。它不抗拒「酷兒」、「移民」、「地緣政治」這些語言,但它選擇不被定義——或者借向在榮自己的話說,在西方式「非此即彼」的尖銳辯論中,轉向一種「非此也是」的邏輯。流動的勞工,無法宣諸於眾的愛,回不去的故土,倒不完的時差……展覽並不強求任何一種閱讀方式,它甚至默許誤讀、不解、走神與失焦——因為正是這些體驗讓人窺見,陰陽、悲喜與離合何以互為彼此,非此也是。地球上兩個鏡像點的人們可以分享同一種快樂,但任何快樂總會夾雜不安與悲傷的底色。這些悲傷不是要被修補或對治,而是被悄悄鑲嵌在圖像、空間與語言的縫隙裡,組建派對,說,開心就好。

再度走回Bruno Zhu的十字架,玩味的字符開始顯得語重心長。「不如我哋由頭嚟過」,然後繞場再走一圈。展覽未必有出口,但或許有些觀眾會在這個空間裏,找到一種只屬於自己的快樂方式。

本文是對Para Site群展「快樂的方式不只一種」(由向在榮策劃)的評論寫作,展覽日期為2024年12月12日至2025年4月13日。

作者:李懿丹,做建築,做研究,也寫作。